リードへのはんだの濡れ上がり

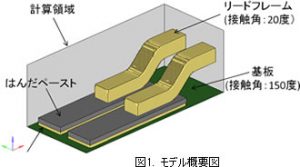

1. 解析モデルの説明

溶融したはんだペーストがリードフレームにぬれ上がる現象を、OpenFOAMのVOF法のinterFoamソルバーで計算しました。

図1にモデル概要図を示します。なお、はんだのぬれ上がりは微小スケールで短時間の現象であるため、本事例では、はんだの溶融現象は考慮せず、溶融した状態から計算を開始しました。

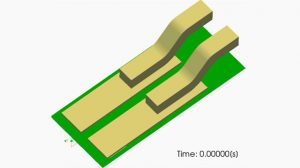

2. 計算結果

図2に計算結果を示します。リードには20度の接触角を定義しているため、溶融状態のはんだがリードをぬれ上がる結果となります。一方、基板には150度の接触角を定義しているため(=撥水性)、はんだは基板上には広がらない結果となります。

初期のはんだ量に応じて、どの程度リードをぬれ上がるか変化します。

図2. 計算結果

3. まとめ

・ シミュレーションでは初期配置したペーストはんだの位置や量を自由に変更できるため、ブリッジの予測等、適切なはんだ量の検討を行えます。

・ 溶融したはんだ形状をSTL形式で出力する事も可能なので、構造解析ソフトによるはんだ接合部の熱応力解析も可能です。

4. 補足(接触角の設定)

OpenFOAMで静的接触角を設定する際は、0ファイル内のalpha.waterファイルにおいて、接触角を指定したいパッチのtypeをconstantAlphaContactAngleに設定します。

theta0に90度以下の値を定義すると濡れ性の高い壁面に、90度以上の値を定義すると撥水性の高い壁面となります。

参考として、パッチ名s_wallに15度の静的接触角を設定した例を示します

------------------------静的接触角の設定-----------------------.

s_wall

{

type constantAlphaContactAngle;

theta0 15;

limit zeroGradient;

value nonuniform 0();

}

-------------------------------------------------------------------